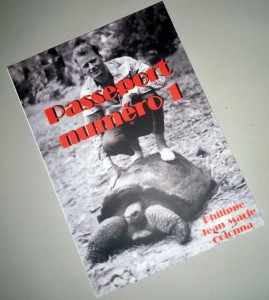

Voici de courts extraits de quelques uns des vingt-trois chapitres de la biographie de J.M. C. que j’ai rédigée récemment. J’ai travaillé à partir d’entretiens que nous avons enregistrés. Cela donne une idée du résultat :

Style direct pour ne pas ennuyer le lecteur

Iconographie (photos personnelles ou d’archives) qui incitent à se plonger dans l’ouvrage.

Nous avons imprimer et éditer, à compte d’auteur, ce livre qui fait l’unanimité parmi la presse et les lecteurs.

2-

Ma sœur appelait notre beau-père « papa » et moi je me suis mis à l’appeler « Jean ». Un beau jour, à l’âge de douze ans, j’étais à Fontainebleau avec ma mère, et je lui ai dit « Profite bien de ton fils car c’est la dernière année que je suis petit. » Puis un peu plus tard

« Écoute maman, je trouve que, pour moi, tu es plus une amie que ma mère, est-ce que je peux t’appeler par ton prénom ?

–Ah oui, ça va me rajeunir. » Et depuis ce moment là, j’ai toujours appelé ma mère « Marguerite ». Lorsque je lui écrivais ou lui téléphonais j’utilisais « Marguerite ».

La dernière année de mon enfance. En communiant. Le treize mai mille-neuf-cent-trente-sept.

La dernière année de mon enfance. En communiant. Le treize mai mille-neuf-cent-trente-sept.

Les amies de ma mère lui disaient

« Mais enfin, c’est insensé, votre fils vous appelle par votre prénom.

– Oui, ça lui fait plaisir et ça me rajeunit. »

Ma mère et mon beau-père se sont toujours bien entendus. Lorsque l’un disait « Je voudrais aller ici » et l’autre « Je voudrais aller là. », ils finissaient toujours par dire l’un et l’autre « mais c’est comme vous voudrez » (mon père vouvoyait ma mère) ou « mais c’est comme tu veux » (ma mère tutoyait mon père). Ma sœur et moi les tutoyions tous les deux.

Jean, Marguerite, ma sœur et moi

(…)

3-

J’ai ensuite été nommé au Service Interministériel de Protection Contre les Évènements de Guerre (le SIPEG). Cela signifie que nous partions avec un train sanitaire, très bien équipé dans lequel il y avait une voiture salle d’opération, une voiture hôpital, une voiture maternité, deux ou trois wagons de dortoirs, un wagon morgue et un wagon magasin pour les accessoires dont nous avions besoin. Il nous est arrivé de nous rendre au Portel, à Rouen, etc. Si des bombardements survenaient pendant une mission, nous étions obligés de stopper le train dans un tunnel et d’attendre la fin des raids aériens.

Lorsque nous étions ainsi en déplacement, le train pouvait rester in situ pendant deux ou trois jours.

Nous surveillions pour savoir qui bombardait : les Anglais ou les Américains ?

Les Anglais volaient à basse altitude et ils bombardaient de manière assez précise alors que les Américains balançaient leurs bombes à dix-mille mètres d’altitude, en lâchant tout, peu importe où les bombes tombaient, on avait l’impression que l’important pour eux était de se débarrasser de leur chargement et de rentrer au plus vite.

Il ne faut pas oublier que tout cela se passe entre janvier mille-neuf-cent-quarante-et-un et la libération de Paris en aout mille-neuf-cent-quarante-quatre, c’est-à-dire entre mes seize et dix-neuf ans et demi.

Entre deux missions, je suivais les cours du lycée mais dès qu’une alerte survenait, je partais. Si j’entendais la sirène retentir dans Paris, je me précipitais au siège de la Croix Rouge rue de Berry, à moins qu’on ait pu me téléphoner auparavant pour me dire où se trouvait le sinistre.

Durant ces missions de plusieurs jours, nous pouvions rester vingt quatre heures de suite en salle d’opération, dans le wagon ad-hoc. Bien sûr, je n’opérais pas, n’étant pas chirurgien, mais j’aidais ; par exemple : on me demandait de tenir un pied qui finalement me restait… dans la main, je passais les scalpels et autres ustensiles aux médecins.

Je me souviens qu’un jour, lorsque nous étions à Rouen, on nous a amené, au wagon maternité, une femme qui venait d’être tuée par une déflagration mais nous sommes parvenus à l’accoucher, post mortem, d’un bébé vivant.

Parmi toutes les tâches qui m’incombaient, j’acceptais facilement d’assister en salle d’opération, de faire la toilette des morts, de pratiquer la mise en bière -ce qui n’était pas très amusant car il fallait récupérer les bagues avec des pinces afin de les poser sur le cercueil pour que la famille les récupère- mais ce que je détestais le plus était de recevoir les civils qui venaient s’enquérir « Avez-vous Mr Untel sur votre liste de victimes ? ». Souvent il fallait répondre : « Oui, nous avons Mr Untel ainsi que Mme Untel et leur fille. » C’est quelque chose de très éprouvant.

Travailler sans arrêt auprès des morts et des blessés n’est pas aussi difficile car nous sommes dans l’action continuelle mais être confronté à la douleur des gens est quelque chose de très pénible.

(…)

10-

Ma sœur, Bérengère (avec un « e », à l’ancienne), fréquentait un de nos voisins de l’immeuble, Robert Bellanger, qui avait pratiquement quarante ans de plus qu’elle. Un homme charmant qui a séduit ma sœur par son savoir et son romantisme. L’un comme l’autre pouvait réciter par cœur Cyrano de Bergerac d’un bout à l’autre. Robert avait d’ailleurs suivi les cours du conservatoire où il avait obtenu un accessit. Ils étaient tous les deux d’un romantisme exacerbé. Au départ, maman et moi avons vu cette idylle d’un mauvais œil puis nous nous sommes aperçus qu’ils s’aimaient beaucoup et avec sincérité.

Ils se sont mariés. Ma sœur s’est donc de facto appelée Bérengère Bellanger.

Monsieur Bellanger possédait une marque de voitures à son nom -même s’il avait revendu ses usines aux automobiles Rosengard avant la guerre- dont le slogan était « Son capot est d’argent mais son silence est d’or ». Ses voitures étaient utilisées par des compagnies de taxi (à cette époque, en France, il existait deux catégories de taxis, les Renault, aux tarifs normaux, et les Bellanger dont les courses coutaient plus cher).

Il avait par ailleurs créé une voiture spéciale pour le fort de Brégançon. En effet, Mr Bellanger avait signé avec l’administration française un bail emphytéotique pour avoir la jouissance du fort de Brégançon qui appartenait à la République Française mais dont les gouvernements n’avaient pas l’usage et qu’ils n’entretenaient plus.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Bellanger

Mon beau-frère avait fait fortune pendant la Première Guerre Mondiale car ses usines, qui se trouvaient au Ballon des Ternes à Paris, avaient été réquisitionnées pour fabriquer des obus. On imagine facilement les quantités industrielles qu’il a du produire.

Il a été un éphémère sous secrétaire d’état à la marine pendant… une semaine en mille-neuf-cent-trente. (……)

Les tours du fort de Brégançon datent du dixième et du douzième siècle et il existe des souterrains sans grand intérêt, une poudrerie, cinq corps de bâtiment avec des maisons et des pavillons. Mon beau-frère a aménagé ce fort à l’abandon de manière extraordinaire : il a créé la route qui le dessert, longue de plusieurs kilomètres, il a fait venir l’eau, l’électricité, le téléphone et… les canons. Certains ont été retrouvés au fond de la mer autour du fort et d’autres viennent de Toulon. Il a fait ouvrir les meurtrières dans ce qui est maintenant la salle à manger pour en faire des baies vitrées de trois mètres sur quatre. Et il a décoré l’intérieur d’une tour avec le bois d’une chapelle bretonne.

Il a aussi installé les salles de bain.

Il a fait venir des meubles et des armures. Pour avoir essayé d’enfiler une armure, je peux vous dire qu’il est quasiment impossible de bouger avec ça sur le dos tant c’est lourd.

Nous sommes allés à Brégançon tous les ans jusqu’au moment où le Général de Gaule a récupéré le fort pour en faire la résidence d’été des présidents de la république.

(…)

Lors de nos diners nous servions du vin de nos propres vignes. Le vin de Brégançon est similaire à celui de la propriété voisine qui produit le vin d’Ott, c’est dire que c’est un « côte de Provence » et qu’il est loin d’être mauvais.

En plus d’un agenda mondain très chargé, la vie était belle à Brégançon, j’allais pécher des oursins avec le valet de chambre du fort, Ludovic. En quelques heures nous avions une centaine d’oursins que nous mangions immédiatement, sur place, dans la barque avec un peu de pain et un verre de notre vin. Nous nous baignions. Nous capturions des poulpes. Nous allions nous promener au village de Bormes les Mimosas où l’épicier très gentil nous cuisinait des anchoïades pour nous faire plaisir. Nous nous y rendions soit avec la vieille Bellanger, soit avec la jeep que nous avions rachetée aux Américains pendant la guerre.

La vieille Bellanger et la jeep que nous utilisions à Brégançon. Je suis au volant et la dédicace est de mon beau-frère.

(…..)

Vincent Auriol, sa femme, ma sœur et son mari devant Brégançon avec sa dédicace, en mille-neuf-cent-cinquante-trois, il était Président. A cette époque, le président de la république ne pouvait pas deviner que cette résidence serait celle de ses successeurs à la demande du général de Gaule. Le président Auriol avait acheté une résidence secondaire au Lavandou et venait nous voir en voisin.

(….)

11-

A Taiohae, le chef-lieu des Marquises, nous apportions une voiture mais le bateau devait rester au large, car il n’y a pas moyen d’accoster. Alors on a lié deux pirogues parallèlement et, avec un palan, on a déposé la voiture sur les pirogues, deux roues dans l’une, deux roues dans l’autre et on l’a apporté sur la plage. Là, la personne qui avait acheté la voiture attendait pour en prendre possession, démarrer et partir. Sauf qu’il ne savait pas conduire. Alors je me suis proposé pour m’en occuper et c’est ainsi que je suis le premier à avoir conduit une voiture aux Marquises. Puis, j’ai expliqué au propriétaire comment le véhicule fonctionnait. Il n’y avait que quelques kilomètres de chemin, par la suite, des routes et des aéroports ont été construits sur ces iles qui étaient desservies, à l’époque, par un bateau toutes les deux ou trois semaines.

En me promenant dans les rues de ce bourg de Taiohae, j’ai remarqué qu’une seule bâtisse était en dur. Je demande à un type qui se trouve à baguenauder dans la rue :

« Qu’est-ce que c’est que ce bâtiment en pierres alors que les cases sont en bois ou en coco.

– Ça monsieur, c’est la prison.

– Y-a-t-il beaucoup de prisonniers ?

– Pas vraiment.

– C’est-à-dire, il y en a combien ?

– Il n’y en a qu’un seul et c’est moi. »

A Atuona, je me suis rendu sur la tombe de Gauguin sur laquelle se trouvait une grosse pierre ronde gravée à son nom ; elle a été volée quelques années plus tard. Depuis Jacques Brel a été enterré là aussi ; ce dernier se rendait sur les iles à bord de son avion personnel, quelque chose tout à fait impossible en mille-neuf-cent-cinquante-cinq puisqu’il n’y avait pas de pistes d’atterrissage.

En tout, je suis resté à Papeete neuf mois lors de ce premier voyage. J’y suis revenu souvent par la suite et j’y ai même habité de nombreuses années.

(……)

Pour dire la vérité, j’ai aussi eu une relation avec la femme d’un médecin suédois qui était blonde comme les blés.

J’ai quitté Tahiti en hydravion pour Sydney avec une escale en Nouvelle-Zélande. C’était la première année que des hydravions de la Tasman Empire Airways –devenu Air New Zealand, par la suite- desservaient Papette, c’était de très beaux Solent quatre à deux étages.

Lorsque j’arrivais dans un pays étranger, je me présentais au consul ou à l’ambassadeur de France (à Sydney, c’est un consulat puisque l’ambassade se trouve à Canberra) et j’étais toujours très bien reçu car personne ne passait jamais les voir et les diplomates étaient enchantés d’avoir de la visite. A Sydney, j’ai rencontré l’attaché de presse du consulat qui s’est occupé de moi.

Comme j’étais français arrivant de Tahiti -eu égard à la réputation de beauté des Tahitiennes-, j’ai été désigné membre d’un jury qui devait élire Miss Australie.

J’ai aussi été invité par la Wine and Food Society où j’ai gouté des vins qui m’ont surpris par leur qualité exceptionnelle.

“A Handsome 29-years-old French count who has made a close study of the world women…” Well, well, well, le texte de cet article relatant l’épisode du concours de beauté à Sydney est à prendre au second degré.

De Sydney, j’ai pris un bateau s’appelant le Tchanté, de la B&O qui faisait la route Sydney – Yokohama avec de nombreuses escales, les premières se trouvant sur la barrière de corail : Brisbane, Townsville, etc. jusqu’au détroit de Torres.

(…)

(…)

En Birmanie, le bateau devait faire une longue escale pour des raisons de débarquement et embarquement de marchandises et le hasard a voulu que je me trouve dans ce pays au moment même de la visite officielle de Nikita Khrouchtchev, homme le plus puissant du monde communiste en pleine guerre froide, accompagné de Boulganine, président de l’URSS, visite qui s’est déroulée du 1er au 7 décembre mille-neuf-cent-cinquante-cinq.

Je suis allé voir le représentant de l’Agence France Presse à Rangoon qui m’a demandé si je voulais bien être détaché auprès de lui pour faire des photos durant cette visite officielle. J’ai accepté bien volontiers car cela m’amusait beaucoup, c’est ainsi que j’ai suivi Khrouchtchev et sa délégation pendant huit jours émaillés de réceptions et manifestations officielles. Après Rangoon, nous sommes tous partis en avion pour Mandalay d’où nous avons rejoint le lac Inle. A Mandalay, nous étions pris en charge par le gouvernement birman dirigé par U Nu, à l’époque. Nous étions très bien traités, des cigares birmans nous attendant dans nos chambres mais les journalistes occidentaux et les journalistes russes devaient loger dans des bâtiments différents. Pourtant, à la suite d’une erreur, je me suis trouvé avec un avis de logement pour aller dormir dans la résidence des journalistes russes mais ces derniers n’ont pas voulu de moi, ils refusaient d’aller se coucher tant que je serais dans leur bâtiment, ils souhaitaient que je quitte leur base immédiatement, ils avaient peur que je les espionne. Nous avons contacté le responsable de la logistique et j’ai pu regagner le quartier des Européens.

Nous sommes allés de Mandalay au lac Inle en voiture. Des militaires étaient postés tous les cinq cents mètres, observant la jungle pour éviter les attentats. Ce qui n’a pas empêché que nous avons entendu un gros boum. Le convoi s’est arrêté mais ce n’était que l’explosion d’un pneu.

Les routes étaient bonnes et sur le Lac Inle, nous avons vu les cabanes sur pilotis et assisté à un joli spectacle de danses traditionnelles. A cette époque tous les Birmans portant le longi, personne n’arborait de vêtements occidentaux.

Lors d’une réception, je me suis retrouvé entouré par un journaliste anglais de l’Observer qui parlait couramment russe à ma droite et par Khrouchtchev à ma gauche, ainsi nous avons pu bavarder en toute simplicité. Nous avons demandé au dirigeant soviétique :

« Tovarich, nous aimerions bien visiter l’URSS, est-ce que c’est possible ? »

En souriant, il nous a répondu

« Visa entrée, pas de problème »

puis il nous a regardés deux minutes avec un air narquois avant de continuer

« Mais visa sortie… peut-être. ».

(…)

16-

Emmanuelle, la vraie

J’ai connu Marayat dans les années soixante – soixante-cinq. Marayat était la femme de Louis-Jacques Rollet-Andriane. Elle est devenue célèbre car elle a signé le roman « Emmanuelle » dont a été tiré le film éponyme –avec Sylvia Kristel dans le rôle de Marayat- qui a connu l’immense succès que l’on sait et qui est resté plus de dix ans à l’affiche à Paris. Elle écrivait sous le nom de plume d’Emmanuelle Arsan mais il est probable que ce soit son mari qui rédigeait.

Marayat Rollet Andriane http://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuelle_Arsan

Louis-Jacques était attaché ou conseiller –culturel, il me semble- à l’ambassade de France. Il était très lettré et il a écrit des ouvrages sur Venise et sur Florence. Il était FOU AMOUREUX de sa femme et il trouvait qu’elle était tellement jolie et ravissante qu’il n’avait pas le droit de la garder pour lui seul, partant il considérait qu’il devait la partager. Sans doute que, de son côté, elle avait aussi envie « d’être partagée » avec d’autres hommes.

(…)

Dans la vie « normale », elle était extrêmement gentille et nous sommes souvent sortis ensemble –en tout bien tout honneur-. Finalement, elle ne s’attachait jamais à ses nombreux partenaires sexuels, elle n’aimait qu’un seul homme –éperdument de surcroit- c’était son mari.

Un bateau à longue queue

Une fois, alors que nous faisions une promenade en bateau sur la menam Chao Praya avec des médecins de Tarbes qui venaient visiter le pays, nous avons coulé dans le fleuve. Comme ce sont des barques très plates, appelées « à longues queues » -rien à voir avec les partenaires d’Emmanuelle- elles étaient constamment « à fleur d’eau ». Il suffit d’une vague un peu forte pour que de l’eau entre et pour que le bateau s’enfonce en deux minutes. Heureusement, dans la menam, il y a un trafic important et d’autres barques sont venues nous secourir tout de suite. J’ai dit à Marayat, que j’avais déjà vu faire du ski nautique et que, partant, je prenais pour une naïade aguerrie

« Viens par ici. »

Elle m’a répondu

« Mais je ne sais pas nager. »

Je l’ai agrippée d’une main et de l’autre, je tentais de récupérer des billets de 100 bahts qui s’échappaient de ma poche, puis une petite embarcation est arrivée et nous sommes montés à bord. Arrivés sur la rive, nous avons pris un taxi dont le chauffeur nous a regardés en riant car nous étions complètement trempés.